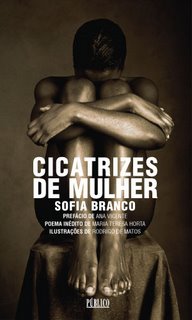

Projecto

exclui excisão do ritual de iniciação feminina na Guiné-Bissau

Cortar a dor. Deixar as facas

Sofia Branco

16.11.2003

Em Bissaque, um dos muitos bairros de

Bissau, o sol queima como só em África pode queimar. A humidade

entranha-se no corpo e embacia os olhos. As gotas de suor

brilham nos rostos das 215 fanadozinhos (nome dado às iniciadas)

que saem da Baraca Malgóss (crioulo para barraca amarga, lugar

sagrado interdito a pessoas alheias ao fanado, o ritual de

iniciação).

Semelhante a muitas das habitações em redor,

a Baraca Malgóss distingue-se apenas pelas esteiras colocadas em seu

redor, com a altura média de uma pessoa, para impedir que olhares

estranhos e impuros (leia-se não muçulmanos) contaminem as

fanadozinhos que lá dentro aprendem lições para a vida adulta que

agora iniciam. À saída das duas centenas de meninas, que ali

passaram os dois últimos meses, um dos tocadores do djidiu (grupo de

homens músicos que protege as fanadozinhos de “forças estranhas” e é

a única presença masculina na barraca) queima as esteiras onde as

meninas receberam as mais variadas lições, apagando vestígios de

mais um fanado. O fogo remete a história para o fundo e inviolável

baú dos segredos, cuidadosamente guardado pelos mais diversos e

ameaçadores irãs, espíritos do animismo venerados pela generalidade

das etnias guineenses, ainda que islamizadas ou cristianizadas.

Uns dias antes, sob o mesmo calor ardente, uma mancha colorida saía

da Baraca Malgóss. À medida que se ia aproximando, era possível

distinguir vários corpos. As “mulheres velhas”, fanatecas de

profissão, que, desde tempos imemoriais, constroem as suas casas e

criam os seus filhos com o dinheiro que recebem por eliminar o

centro nevrálgico do prazer feminino, perscrutam o “branco”,

visitante passageiro naquela terra e estrangeiro para sempre naquela

cultura. Tentam ver-lhe a alma, se é que terá uma. De braços

cruzados e postura desafiadora. Poucas usam as palavras. E, quando

usam, não são seguramente portuguesas e nem sempre são crioulas.

Após muita insistência, lá vão dizendo que conhecem pelo menos uma

fanateca que costuma ir a Portugal excisar meninas. O nome é vago e

o paradeiro repentinamente incerto.

Aderiram ao fanado alternativo — projecto criado há quatro anos pela

Sinin Mira Nassiquê (SMN), que significa olhar o futuro, na língua

étnica dos mandingas, grupo islamizado do país — e optaram por

abdicar do corte (nome crioulo para a excisão) do qual as suas mães

e avós fizeram profissão. “Disseram-nos que mutilar as meninas não

era bom e decidimos entregar as facas”, simplifica Nima Corubum, uma

das 22 fanatecas que, nos últimos dois meses, deu lições sobre a

vida de adulto às meninas-crianças dos cinco aos 15 anos.

Este ano, a organização não governamental (ONG) guineense que

combate a mutilação genital feminina (MGF) decidiu realizar o fanado

alternativo num dos bairros periféricos de Bissau, onde, ao

contrário do que se possa pensar, os modos de vida não diferem muito

dos das tabancas do Interior, revelando que a urbanidade da capital

guineense está circunscrita a poucas avenidas.

O fanado é um ritual de iniciação extremamente valorizado pelas

comunidades guineenses islamizadas, tanto no caso dos rapazes como

no caso das raparigas. Tendo como base a ideia de que "se não os

podes vencer, junta-te a eles", o fanado alternativo (fanado ki

kudjidu, em crioulo) pretende manter o que o rito tem de positivo,

eliminando as práticas nefastas que lhe estão associadas. A excisão

do clítoris é apenas a mais bárbara dessas "provas de força".

Imãs de Bissau defendem MGF

Aparte as inúmeras formas de violência exercidas sobre as crianças,

na cerimónia tradicional, as fanadozinhos recebem uma educação

informal, que passa por regras de comportamento, normas de respeito

em relação aos mais velhos, conhecimentos do alfabeto e transmissão

de segredos mágicos dos seus grupos étnicos. O projecto da SMN

mantém tudo isto e introduz ainda algumas mais-valias, como os

bordados e a renda, regras de higiene e cuidados básicos de saúde,

nomeadamente sobre a sida e o paludismo, e formação sobre os

direitos das crianças.

No entanto, não foi com agrado que a comunidade de Bissaque recebeu

a notícia da realização do fanado alternativo no seu bairro. A

apenas algumas centenas de metros da Baraca Malgóss erigida pela SMN

foi erguida uma barraca do fanado tradicional — este ano com

autorização oficial concedida ao mais alto nível, já que a curta

distância das eleições legislativas, marcadas para 12 de Outubro

antes do golpe de Estado militar de 14 de Setembro, aconselhava a

corte do eleitorado islamizado.

Os populares queriam que a SMN saísse do bairro, acusando-a de

tentar "acabar com o islão", e a polícia teve que repor a ordem.

Ritual ancestral, a MGF não é defendida no Alcorão, tanto que os

países árabes não a praticam. Não é isto, todavia, o que pensa a

maioria dos imãs das imensas mesquitas de Bissau. É pelo menos essa

a garantia dada por Saya Djaló, responsável pela mesquita de Pilom

(a mais importante da capital guineense), que não hesita em dizer

que "o corte vem no Alcorão" e finge não ouvir quando se lhe

contrapõe que o xeque da mesquita de Lisboa afirma que não.

O "homem grande" também diz desconhecer que a excisão prejudica a

saúde da mulher. É com naturalidade que apoia o corte, ao mesmo

tempo que, paradoxalmente, defende que se acabe com a realização do

ritual no mato, porque aí "bate-se nas meninas", e que aquele passe

a ser feito em casa. O fanado alternativo da SMN, esse, não passa de

"uma brincadeira", desvaloriza.

Os esforços da SMN no sentido de sensibilizar os líderes religiosos

não parecem estar a dar grandes frutos. A uns passos da casa de

Djaló, o imã da mesquita de Pefini, Malam Samaly, descansa numa

cadeira, enquanto a sua mulher prepara o almoço. Reconhece que a

excisão não é um fundamento islâmico, mas pertence à "cultura dos

antepassados", que deve ser preservada. A esposa toma-lhe a palavra.

"As mulheres [não excisadas] são promíscuas e histéricas", vocifera,

olhando de canto a jornalista e criticando "os brancos" que "andam

para aí a dizer que não se deve fazer". Aproveita para se queixar,

com uma pontinha de desdém, que "os homens começam a preferir as

mulheres não excisadas". Mas, ali, nos bairros de Pilom de Cima e de

Pilom de Baixo, onde vivem maioritariamente mandingas e fulas (outra

das etnias islamizadas), "todas as mulheres foram ao corte". E assim

farão as suas filhas, garante Adja Indjai. Reconhecendo que, às

vezes, "não há dinheiro para as cerimónias e faz-se só o corte", a

mulher adianta que as meninas antes eram excisadas aos cinco, seis

anos, mas que agora podem sê-lo quando ainda são bebés. E o que é

mesmo que se passa dentro da barraca? "É segredo". Regressa o

silêncio. Acaba a conversa.

Passar de menina a mulher

Saem da Baraca Malgóss de cabeça baixa e sem olharem para trás, pés

descalços na terra vermelha. Lenços cobrem-lhes as cabeças e as

caras, panos coloridos comprados pela família especialmente para a

ocasião tapam-lhes os corpos, mais ou menos infantis. A cabeça toca

as costas da menina que vai na frente, para tentar manter no trilho

o comboio para a idade adulta. A máquina fotográfica dispara. Os

olhos assustados, até aqui colados ao chão, espreitam timidamente

por uma nesga do lenço. É medo o que trazem inscrito. Provavelmente

medo de algo que não vai acontecer, mas que lhes disseram que doía

muito. As mãos estancam à porta do ventre que não lhes vão roubar.

Os batuques do djidiu e uma multidão de outras pessoas acompanham os

dois quilómetros de calvário das fanadozinhos, que caminham para a

sua primeira aparição pública após dois meses de retiro. Já tomaram

o banho purificador e comeram galinha pé dentro (recheada).

O caminho de terra não chega para todos os que seguem a romaria.

Táxis e toca-toca (transportes colectivos) buzinam insistentemente,

contribuindo para aumentar a confusão. Como se não bastasse, aparece

o cancoran. Feiticeiro temido por todos, que parece retirado do

fabuloso mundo das fábulas infantis. Coberto totalmente por um

tecido vermelho-vivo e retalhado, que não deixa adivinhar quem

encarna a figura mítica, ostenta dois machetes enferrujados,

brandindo-os um no outro como quem ameaça dar-lhes uso (no fanado

tradicional dá mesmo). As crianças elegem a fuga e parecem ratos a

esgueirarem-se pelos poros de uma cultura incrivelmente mitológica.

Dois mil metros de caos generalizado. As fanadozinhos permanecem

alheadas de tudo o que se passa em seu redor, como se a festa não

fosse sua. Os olhos mantêm-se toldados pelo medo.

Em fila, percorrem uma vereda minúscula e atulhada de lixo até

desembocarem no amplo campo de futebol em terra batida da Escola

Superior Tchico Té. Chegou a hora do Fidi Lifanti. Cuidadosamente

alinhadas (fazendo lembrar as paradas militares), as meninas

cumprimentam o público com uma dança de joelhos para a direita e

para a esquerda, para cima e para baixo, sincronizadas pelo som seco

dos batuques, e gritando "coisas secretas" que aprenderam na Baraca

Malgóss. Os olhos continuam presos ao chão, onde deitam a cabeça

terminada a saudação. O cancoran continua a manter a ordem, uivando

como sirene de bombeiros, e a proteger as meninas da desorganização

alheia.

Erguem-se de seguida e soa o tambor. Correm desvairadas pelo Campo

da Granja. Muitas caem pelo caminho, sozinhas ou ajudadas por

rasteiras das lambés (raparigas já iniciadas que acompanham as

fanadozinhos e lhes ensinam danças e cantigas tradicionais) ou de

familiares. Diz-se que quem vence a corrida tem morte certa no prazo

de um ano, mas o fanado alternativo tem tentado contrariar esta

ideia. Ainda assim, é de tristeza a expressão dos pais da menina que

primeiro tocou no tambor colocado do outro lado do terreno e que

agora surge aterrorizada sob a axila de Molo Seidi, a comprida chefe

das fanatecas, que empunha o Irã da Baraca (um instrumento de

madeira, tipo foice com sininhos, envolto num pano vermelho).

As mães são em maior número, mas os homens também lá estão. "Deus

não pôs nada na mulher a mais, não nos devemos aventurar a tirar

nada", sustenta António Iaia Seidi, pai de Sónia, fanadozinho de

cinco anos de idade. Aissatu Banora, mãe de uma filha de dez anos,

também prefere o fanado alternativo "porque não há faca e hoje

fala-se muito da sida...".

Terminada a primeira cerimónia pública, as meninas são levadas —

muitas às cavalitas ou ao colo, visivelmente exaustas — para a

Baraca Doce, lugar aberto ao público, montado no Jardim Infantil

Nelson Mandela, na Estrada de Bor. Todo o dia seguinte é dedicado a

cuidar da aparência. Lambés e fanadozinhos espraiam-se por esteiras

colocadas no chão, as primeiras de pernas abertas, as segundas com a

cabeça para baixo, deitada no ventre das suas companheiras

inseparáveis. São horas e horas de volta do Tissi Cabelo. Pentes

enormes entrançam os novelos emaranhados que encimam as cabecinhas

negras, adornadas com os mais variados talismãs e "mezinhos" para

proteger dos maus espíritos. Algumas mulheres abanam o calor com

panos. Os tocadores do djidiu escorrem música dos batuques em gotas

de suor. As bundas das mulheres desafiam as leis do ritmo e

estremecem o ar.

À porta da cozinha, faz-se o chabéu (fruto da palmeira, que é pilado

até formar um suco vermelho-sangue) que alimentará todas as

fanadozinhos e funcionários do fanado alternativo. Numa bacia

descansam milhões de grãozinhos de um cuidadosamente limpo arroz, a

base da alimentação guineense.

A dança da entrega das facas

E é chegado o grande dia: a festa de encerramento. Já primorosamente

vestidas, as meninas apresentam-se à comunidade como as suas mais

recentes adultas. O pescoço está pintado com pó de talco, sinal de

purificação que manterão durante duas semanas, para se distinguirem

das outras crianças e das outras mulheres. Fios de lã vermelha

seguram o furo recente nas orelhas. Búzios e outros protectores

enchem-lhes os corpos e um cordão colorido com sininhos pende-lhes

das mãos. As tranças desenham o cabelo. Os olhos continuam sem

sorrir. Uma menina desmaia, talvez do calor, mas a discussão gerada

envolve diversos irãs. Uma mulher mais velha do que o tempo é

acusada de bruxaria. Ri-se sem dentes do desvario das mulheres

jovens que lhe apontam o dedo. A menina volta e a cerimónia

continua.

Findas as apresentações, as fanadozinhos alinham-se nas esteiras,

pernas estendidas para a frente, sandálias deixadas na terra.

Khadija Aires dos Reis tem 14 anos e não é filha de pai muçulmano.

Mas a mandinga avó materna quis levá-la este ano ao fanado

tradicional e a mãe achou que a única maneira de o evitar era

integrá-la no ritual alternativo. Acena que sim com a cabeça quando

se lhe pergunta se é duro ficar dois meses na Baraca Malgóss. Quanto

à troça alheia, afirma: "As outras meninas [que vão ao fanado

tradicional] não podem gozar, porque tudo o que elas sabem, nós

também sabemos". Tudo menos o que é ficar mutilada para toda a vida.

Surgem mais dois seres mágicos. As lónio, mulheres totalmente

cobertas, dançam ao som dos tambores. São indispensáveis para

validar o fanado. É agora tempo de discursos. "O fanado não é só o

corte, aprendem-se muitas outras coisas", sublinha a presidente da

SMN, Augusta Baldé. Os líderes religiosos estão ausentes.

O som dos tambores aumenta de volume. Os músculos dos homens do

djidiu retesam-se a cada batucada e as veias parecem querer

saltar-lhes dos braços. Nima Corubum é a primeira fanateca que entra

na dança da entrega das facas. Os movimentos do corpo enganam os 70

e incertos anos que já leva de vida. É com emoção que entrega o

objecto do qual sempre viveu, envolto num pano vermelho. Segue-se

Molo Seidi, que, em nome de todas as fanatecas, diz que esperam

agora uma alternativa, porque a faca sempre lhes deu tudo o que

precisavam. "Algumas pessoas chamam-nos estúpidas e insultam-nos por

entregarmos as facas", desabafa, como quem pede que lhe provem que

tal não é verdade.

A entrega não é feita de ânimo leve. É como se um cirurgião

entregasse o bisturi com o qual opera. As fanatecas exigem uma

recompensa em troca da renúncia ao seu ganha-pão. Um pouco de

dinheiro para montarem um pequeno comércio. Ou para comprarem

alfaias agrícolas para trabalharem no campo ou máquinas de costura

para fazerem roupas para venderem no mercado.

Ao entregarem as facas, herdadas das mães ou das avós, estão também

a abdicar de uma actividade prestigiada socialmente.

As 36 fanatecas que, no ano passado e pela primeira vez na história

do país, entregaram as suas facas ainda não receberam nenhum dos

apoios prometidos. Receia-se que muitas já tenham voltado à sua

antiga ocupação. Há, pelo menos, três confirmações.

A reconversão sócio-económica destas mulheres (que tem sido,

sucessivamente, adiada) faz parte do projecto e é, simultaneamente,

o "maior problema" que a SMN tem para resolver, reconhece Augusta

Baldé, defendendo que é necessário criar uma cooperativa de

fanatecas, atribuir-lhes microcréditos e dar-lhes formação

alternativa. "A entrega das facas tem sido um processo lento, mas

que implica um pedido urgente de reconversão sócio-económica. Este

processo devia abranger o Governo e não estar completamente

dependente de financiamentos externos, porque há muitas fanatecas

com conhecimentos de saúde tradicional que podiam muito bem ser

aproveitadas como agentes de saúde de base", acrescenta Paula da

Costa, conselheira técnica do Projecto Direitos da Mulher, que,

desde 2001, trabalha com a SMN no combate à MGF. No caso das

mulheres "muito velhas", realça a cooperante portuguesa, a

reconversão é difícil, devendo o Estado atribuir-lhes uma "pequena

reforma". Se lhes derem uma alternativa, acredita, as fanatecas

acabarão por ser multiplicadoras do projecto. "Cada fanateca ganha

significa duas ou três ganhas no futuro".

As danças prosseguem — abençoadas por uma chuva de dinheiro

proporcionada pelos espectadores e saudadas por esvoaçantes panos

coloridos — e as facas sucedem-se. Caem na mesa em frente à

presidente da SMN, que as vai registando num bloco. São mais de 40.

O brilho-quase-por-estrear de algumas leva a desconfiar da sua

autenticidade.

No futuro, a SMN pretende acompanhar a entrega das facas com um

juramento com cola — produto mascado pelos guineenses para dar

energia e usado para selar os mais variados compromissos e acordos.

Porque palavras leva-os o vento, este juramento sagrado, a efectuar

na mesquita, seria a única forma de garantir que as fanatecas não

voltarão a fazer o corte.

A resistência à mudança é muita e todos os cuidados poucos. Nesse

sentido, a SMN resolveu também seguir as fanadozinhos, que

"necessitam de acompanhamento permanente da parte do projecto, de

forma a não correrem o risco de serem excisadas mais tarde",

sustenta Paula da Costa. Ciente de que se está a criar um "grupo de

exclusão", já que "a menina muçulmana não excisada perde mais-valia

social" e torna-se, portanto, permeável a pressões da comunidade, a

conselheira técnica considera que incluir o grupo passa por

acompanhá-lo.

Seguimento das fanadozinhos envolto em incertezas

No ano passado, fizeram-se três fanados alternativos: em Buba (Sul),

Farim (Norte) e Gabú (Leste). A PÚBLICA foi ver como está a correr o

seguimento das 180 meninas que neles participaram e, nas duas

viagens (a terceira, a Buba, não se realizou devido à queda de uma

ponte, na sequência de fortes chuvas), bateu com o nariz na porta.

Os centros de acompanhamento de Farim e Gabú estavam fechados. Mas

nem tudo se perdeu. Duas das 60 fanadozinhos que deviam estar a ser

seguidas aceitaram contar, à sombra de uma árvore, como funcionam as

coisas em Gabú. Disseram que as três animadoras faltam muito e que

encontram frequentemente o centro fechado. Sem avisos prévios nem

informações sobre o regresso à normalidade.

As actividades do centro passam, essencialmente, pela costura, renda

e bordados. O grupo de teatro, apesar de já ter ensaiado quatro

peças educativas sobre a MGF, ainda não mostrou em público o seu

trabalho. Fanta preferia "aprender outras coisas", para um dia ser

jornalista.

Já com 16 anos, Fanta participou no fanado alternativo no ano

passado. Sendo mandinga, impõe-se perguntar se, com aquela idade,

nunca tinha ido ao fanado tradicional. Desvia os olhos para o chão e

abana timidamente a cabeça dizendo que não. Atrás, uma voz feminina

sentada num muro reage. Fala mandinga. A menina agita-se. Não olha

nos olhos porque sabe que mente. Mais tarde, feita a tradução,

ficámos a saber que Fanta já era excisada quando foi ao fanado

alternativo.

As razões para esta situação acontecer podem ser várias e

justificam-se pela falta de controlo do projecto. Algumas meninas

podem ter sido apenas submetidas ao corte, mas não terem tido

dinheiro para cumprir toda a cerimónia e os pais vêem no fanado

alternativo uma oportunidade para concluir o cerimonial. Por outro

lado, durante os dois meses de retiro, as famílias não têm que

gastar dinheiro com a alimentação das crianças, já que o projecto

encarrega-se disso (através de apoios do Programa Alimentar

Mundial). Este ano, 360 pessoas foram alimentadas diariamente pela

organização.

Ussumane Baldé dá aulas de alfabetização de fula (língua étnica) no

Gabú e chegou a colocar-se à disposição da SMN para, através das

fanatecas que tem na família, fazer campanhas de sensibilização

junto das "mulheres grandes". Não obteve resposta até hoje. Ao seu

lado, Paula Djaló, dona de casa, acrescenta que o facto de as

animadoras não serem da região não facilita a tarefa de convencer

"pessoas que não conhecem" a deixarem de fazer algo que fazem há

tanto tempo que a memória já não se lembra.

O cenário repete-se em Farim. Todas as animadoras estavam em Bissau.

O grupo de teatro está parado. Mas as aulas de apoio, "sobretudo de

matemática e português", estão a funcionar. Pelo menos assim disse

um dos professores que trabalha com as poucas meninas que aparecem,

usando um "pequeno quadro emprestado" para o qual já não tem giz.

Cadernos e lápis ainda há, mas "não são suficientes". As crianças

trazem as próprias cadeiras. Alfredo Júlio Pereira não recebe desde

Agosto.

Estrada Farim-Bissau. No meio do mato, ergue-se o Centro de

Djalicunda, financiado pela Swissaid, onde a rádio comunitária Kafo

divulga programas educativos sobre práticas nefastas. "É preciso

novas estratégias para convencer as pessoas", adianta Mamadu Silla,

coordenador da emissora. Conta que transmitiram programas elaborados

pela SMN mas, como nunca receberam dinheiro, deixaram de o fazer.

Diz que "o fanado alternativo não é bem acolhido pela comunidade" da

região de Farim, muito porque esta esperava que o projecto tivesse

seguimento este ano.

Abdulai Jamanca, apresentador de programas em língua fula, tem uma

filha e está preocupado com o seu futuro. Isto porque "as 'mulheres

grandes' é que mandam" e podem excisar a menina sem que ele saiba.

"Estou contra este sistema mas não tenho decisão na casa", lamenta.

"O homem nunca sabe nada disso. Quando as mulheres decidirem acabar

com isso, isso vai acabar", corrobora Mamadu, que ainda não tem com

que se preocupar.

Governo guineense nunca apoiou projecto

Paula da Costa considera que o fanado alternativo é "uma boa

estratégia de trabalho, mas deve ser apenas uma de muitas". "Falta

melhorar as campanhas de sensibilização junto da população, que deve

ser um trabalho continuado de 365 dias por ano".

"É também necessário que o fanado alternativo tenha cada vez mais a

participação da comunidade para que, a médio e longo prazo, deixe de

ser uma actividade de uma ONG para se transformar numa actividade da

própria cultura", defende.

Apoiado financeiramente pela ONG alemã WFD e pela portuguesa

Fundação Calouste Gulbenkian, entre outros subsídios esporádicos, o

fanado alternativo — que custou, este ano, qualquer coisa como 20

mil euros — não é, nem nunca foi, patrocinado pelo Estado guineense.

A presidente da SMN conta mesmo ter sido insultada por Kumba Ialá

quando lhe foi pedir apoio. O ex-Presidente terá dito, simplesmente,

que não se pode mudar a cultura.

"Podia haver um trabalho mais real e efectivo do Governo para apoiar

o projecto", assevera Paula da Costa. Apesar do "apoio moral" dado

pelos ministérios da Saúde e da Educação, sublinha, as autoridades

podiam actuar mais no que diz respeito aos programas escolares e à

formação dos quadros de saúde.

O financiamento do fanado alternativo termina em Dezembro e a

promoção do projecto a nível da sub-região, ou mesmo do continente,

continua por fazer.

A falta de cooperação entre as várias ONG que combatem as práticas

nefastas é inacreditável num país com tão poucos recursos. "Cada um

trabalha para o seu lado", reconhece Augusta Baldé. "Seria útil que

as diferentes ONG tivessem um plano de trabalho conjunto, mas o

processo de juntar as ONG numa luta comum é complicado em todos os

países do mundo, não sendo também fácil na Guiné-Bissau", acrescenta

Paula da Costa. Em Maio deste ano, um encontro nacional de ONG que

combatem a MGF fixou a necessidade de coordenar esforços e apelou ao

Governo para se associar à iniciativa. Passaram cinco meses e das

palavras ainda não se passou aos actos. Entretanto, em vários cantos

do imenso continente que é África, milhares de meninas continuam a

ser mutiladas diariamente. Em nome da tradição.

Jovens contra as práticas nefastas

A cidade de Bafatá (Leste do país) é o quartel-general do combate

contra as práticas nefastas levado a cabo pela Réné-Renté. É uma

organização não governamental dirigida por jovens, mas sem

exigências de idade no que toca a colaboradores no terreno. Cinco

rapazes e doze raparigas fundaram a Réné-Renté há três anos para

"sensibilizar a população rural no domínio da saúde". Hoje, conta

com 85 membros e centraliza as suas forças na luta contra a MGF.

Um comité de vigilância — composto por chefes de família, líderes

religiosos e tradicionais e fanatecas reconvertidas, todos eles

elementos com grande poder no seio da comunidade — tem a função de

explicar às famílias as causas da excisão e incentivá-las a acabar

com a prática. A Réné-Renté gaba-se ainda de ter conseguido cativar

o ferreiro, figura responsável por produzir e distribuir as facas

usadas nos rituais de iniciação. "Ainda faz facas, mas já prometeu

deixar de o fazer progressivamente", regozija-se Admaia Gavancho,

coordenadora da Réné-Renté.

O diálogo com as excisadoras é uma vertente privilegiada de uma

actuação que pretende mudar mentalidades e rejeita a ideia de

oferecer dinheiro às fanatecas que entreguem as facas, como faz a

Sinin Mira Nassiquê. "Não é a troco de dinheiro que as coisas vão

mudar, mas a troco do sentido", considera Admaia.

Em conversas diárias com as fanatecas, os jovens anotaram as suas

recomendações — que passam pela construção de centros de corte e

costura, realização de campanhas de alfabetização e criação de

contas-poupança — e vão pedir financiamento para o projecto de

reconversão.

Bafatá é uma zona maioritariamente islamizada, com mandingas, fulas

e saracolés, todos "muito ortodoxos", o que torna "difícil

convencer", reconhece Admaia. Além disso, a taxa de analfabetização

das mulheres é superior a 90 por cento. Mas, "pouco a pouco",

acredita, a MGF "vai terminar".

O trabalho é quase todo voluntário e custeado por um sistema de

quotas, já que a Réné-Renté conta apenas com o apoio da SNV,

organização holandesa de desenvolvimento, na área da sensibilização.

A organização "precisa ainda de muita coisa", não dispondo de coisas

tão básicas como computadores e gravadores para registar as

conversas com as fanatecas. A sede onde trabalham — espaço cedido

pelas autoridades locais — tem apenas "uma mesa e cadeiras".

Mais a leste, no Gabú, outra zona maioritariamente islamizada, os

doze membros da Ajudade combatem a MGF fazendo sensibilização "porta

a porta". Abdurrahman Djaló reconhece que "é mais fácil sensibilizar

os mais novos" e não hesita em dizer que "as mulheres são mais

difíceis" de convencer e que "resistem mais" às mudanças. A

abordagem privilegia, uma vez mais, as consequências para a saúde,

nomeadamente no que toca aos problemas no parto.

Mudar por dentro

Apesar de a MGF não ser recomendada pelo Alcorão, é nas tribos

islamizadas que a prática mais está difundida. Além disso, os imãs

de alguns países não têm pruridos em transformá-la em fundamento

religioso.

A Al-Ansar é a mais antiga organização não governamental islâmica

guineense e luta diariamente para convencer as pessoas de que a

excisão feminina não é uma obrigação muçulmana, mas uma "prática

contrária aos ensinamentos do profeta Maomé".

Ensa Djandi abre-nos a porta da organização que fundou em 1992 e à

qual deu o nome árabe para "aqueles que ajudam". Há dez anos que a

Al-Ansar luta contra a maré e arrisca-se a perder as forças. Isto

porque pertence ao Conselho Nacional Islâmico (CNI), do qual fazem

parte outras 20 ONG. Apenas duas delas apoiam o combate contra a

mutilação.

Na década de 90, "quase 80 por cento" dos líderes islâmicos eram

favoráveis à proibição da excisão. "Após os ataques do 11 de

Setembro [de 2001], a tendência modificou-se radicalmente", explica

Djandi. Há dois anos, o CNI apoiou o fanado tradicional e acusou a

Al-Ansar de "estar a ser utilizada pelos 'brancos' para destruir o

islão". "Estamos a ser atacados por todos os lados", diz Djandi, a

passos de baixar os braços. Malam Turé, coordenador da Al-Ansar, que

tem mais de cinco mil membros, acrescenta que a discussão sobre os

contornos religiosos da MGF sempre foi complicada e nunca houve

"consenso geral".

Experiente diplomata, Djandi diz que o problema da MGF passa pela

inexistência de uma "lei específica". Há uns anos, um projecto

chegou a entrar na Assembleia Nacional Popular, mas perdeu-se numa

gaveta qualquer.

A abordagem da Liga das Mulheres Muçulmanas centra-se na educação,

apoiando o ensino das crianças, principalmente nas zonas rurais. O

combate não está ganho, mas Fátima Fati, presidente da Liga, fala em

progressos e confia nas gerações futuras. "Dantes era difícil falar

sobre isso, era tabu. Hoje estamos aqui, sentadas, a conversar".

|